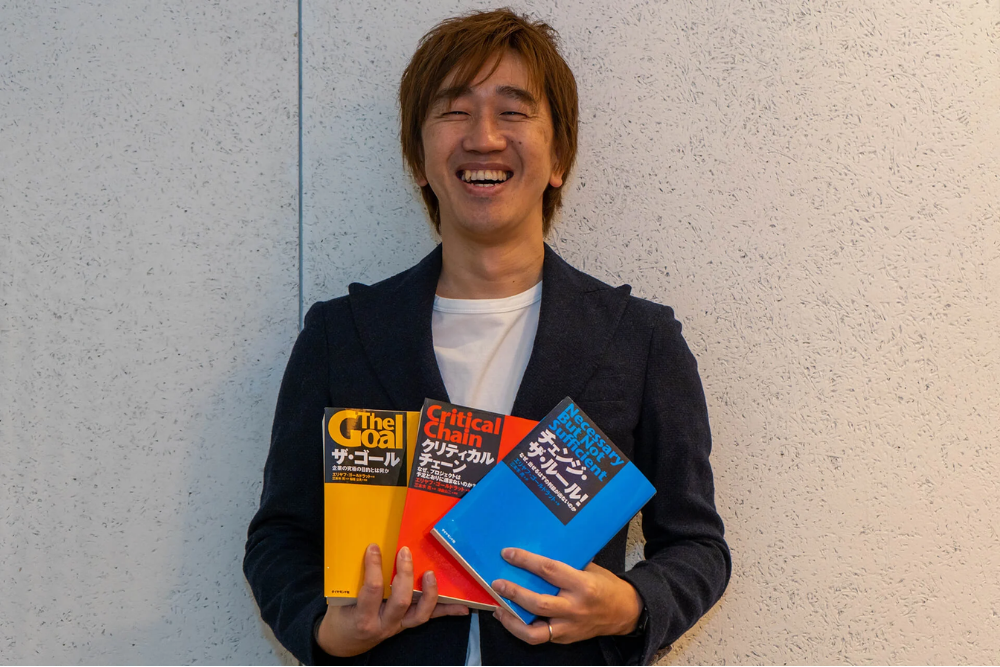

今回はECの中でも少し珍しい業態「サブスクリプション」を展開する株式会社Swandive様。単なるサブスクリプションではないユニークな同社のサービス『shelff』について、代表取締役の吉村氏にお話をうかがいました。

目次

“本”のサブスクリプションサービス『shelff』

―まず『shelff』の概要について教えてください。

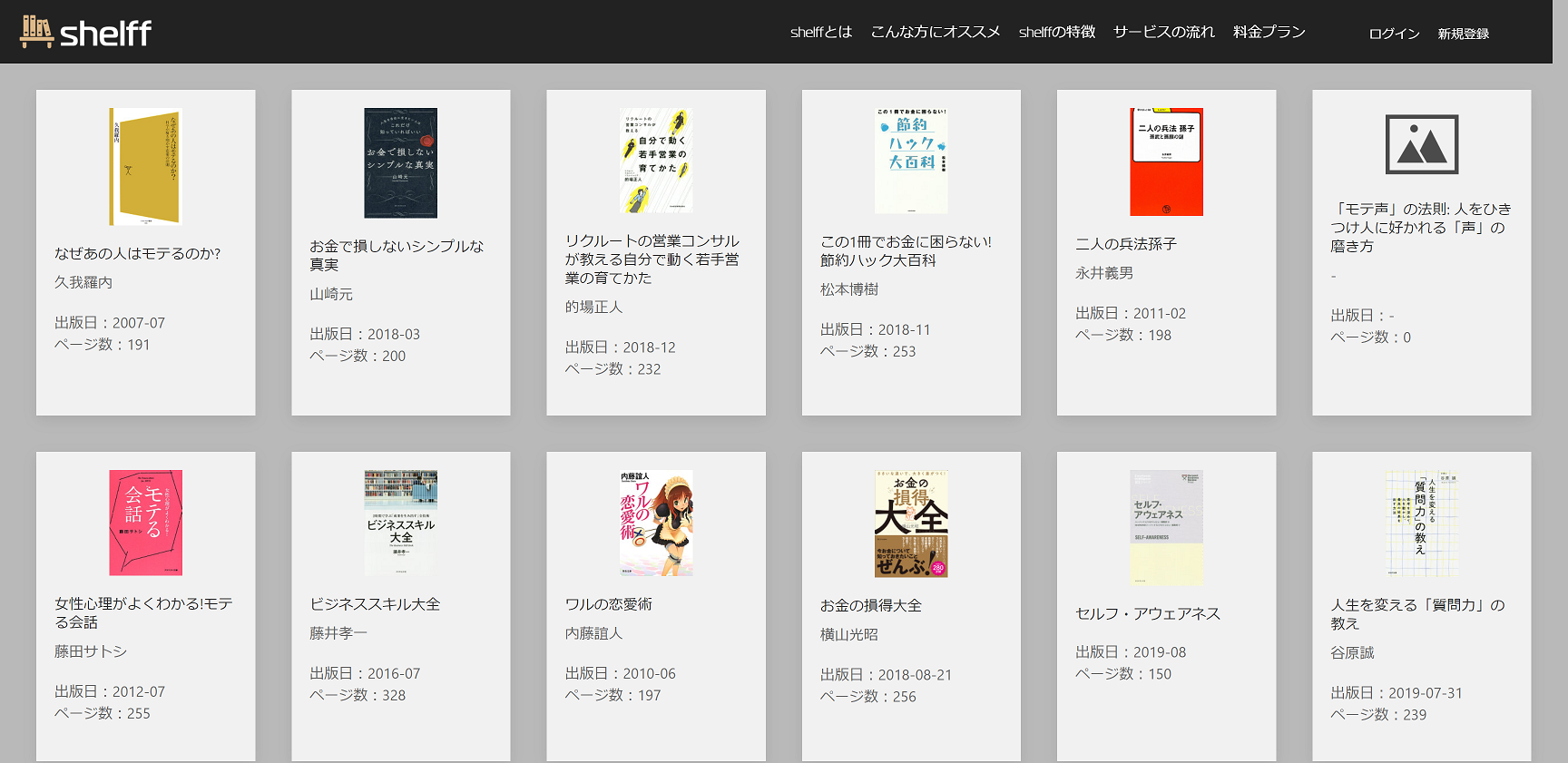

shelffでまず会員登録をしていただくと、会員ページに本がたくさん並んでいますので、その中から読みたい本を選んでいただきます。

選ぶのが面倒な場合は、気になるキーワードを入れていただくと「ウィッシュリスト」が作成され、そのキーワードに沿った本の一覧がでてきます。

あとは放置しておくと…読みたい本2冊と関連する本をアルゴリズムで1冊チョイスし、合計3冊を毎月手元にお届けするというのが基本的なサービス概要です。

こちらでチョイスした1冊に“偶然の出会い”、セレンディピティを演出する目的があります。例えば目的の本を書店に買いに行っても、なにげなく手にとった一冊が意外にも心に刺さったというケースがありますよね? そうした体験の再現を狙っています。

Amazonなどで本を買う場合、目的のものをダイレクトに検索して購入手続きに進むので偶然の出会い、意外な発見はありません。

そういう点では書店に行ったときのワクワクするような偶然性を演出したくて、このような仕組みにしてあります。

―『shelff』を始められたきっかけは?

会社員時代、仕事のやり方で悩んでる若手に話を聞くと、わりと大したことのない内容で、本を読めば解決するようなものがほとんどでした。そんな時は若手に読書を薦めていましたが、どうしても余暇はスマホでゲームや動画鑑賞で、本を読まない人がほとんどなんですね。若手の読書習慣がないことを知り、直接の部下には解決のヒントになるような本を買い、読書できる環境づくりをしていました。

『本を読みなさい』というのは、どんな環境にあってもよく言われますが、多くの人が実現できていない問題じゃないですか?だからこそ読書できる環境を後押しできないかと思ったのがこのビジネスを思いついたきっかけです。

読書できる環境についてもう少し詳しくお話しますと、本を読まない人は、家にも本がない場合が多いです。ちょっと本を読みたいと思っても手元に本がなく、わざわざ買いにいくのも面倒、それで結局読まない、そんな状態かと思います。

それならば、つねに手元に本がある環境を用意しようという思いから、環境整備をこのサービスで支援しているイメージです。こうした理由から“読書”の目的は、仕事の悩みを解決して「楽しく」業務を遂行できるようにするためと設定し、小説ではなく「ビジネス書」を中心にラインナップしています。

若い人だけではなく、私も含めて仕事上の悩みは、人類が初めて直面するような難問ではないと思うんです。基本的には以前に誰かがそれを経験し解決済みの問題で、それが“本”という形でコンパクトにまとめられているものだと思っています。

―吉村さん自身もかなり読書をされてきたのでしょうか?

若い頃はそうでもありませんでしたが、30代に業務内容がそれまでと一変するタイミングがありました。丸腰で臨むのも不安だったので、当時の上司におすすめの本を教えてもらいじっくり読書し始めました。そうした経験の中から、自分にとってよかった本を部下に教えていくようになりました。

“紙の本”にこだわる

―電子書籍ではなく“モノ”として紙の本(=書籍)を扱われている理由は?

私自身が“紙”好きというのが大きいです。Kindleなども持っていてそれで読書をするのですが、やはり書籍のほうが“読んでいる感”が出るんです。

一応、サービス開始前にリサーチしたところ、書籍がいいという意見が多く、反対に電子書籍じゃなければダメという意見は1割にも満たなかったんです。それであれば、ということで書籍を選んでいます。

日本国内の漫画や雑誌以外の本の売上を調べると、電子書籍は1割にも満たず残りが紙の本というデータがあります。さらに紙の本の売上が落ちていると言われていますが、それは漫画や雑誌の話で、ビジネス書や小説の売上は落ちてるとはいえ10%ほどというデータもあります。こうした点から、まだ紙の本は健在ではないかと思っています。

とにかく面倒くささを排除したい

―サブスクリプションというスキーム『shelff』の提供サイトは自社で構築されたのですか?

ShopifyやBASEを調べてみましたが、こうしたサービスはあくまでも“売買”しかできない場です。今でこそサブスクリプションを提供しているプラットフォームはあるようですが、始めようとした当初はそれがなかったので、自作を決意しました。

もともと、30代前半まではエンジニアだったので、自分で作れるであろう、作ってしまうほうが早いだろうと目算もありました。

―『shelff』のこだわりについて教えてください。

読書しない人にとっては、本を選んで買う行為自体が面倒。書店に足を運ぶのはもちろん、Amazonで探しクリックして購入手続きをするのすらおっくうという意見がありました。

それであれば、“買う”という行為自体をスキップして、本を手に入れるまでの面倒くささを徹底的に排除したいという思いがこだわりの第一です。最初に本を選んでポチポチすることだけは我慢してもらえれば、毎月勝手に本が届きますよ、といった具合に。ちなみに、引き取りサービスも行っていますが、こちらも極力手間を省いてスピーディに発送できるようにしています。

他社のサービスでは予約や本人確認、そして宅配業者による引き取りまで自宅で待機しなければなりません。

shelffの場合はスマホで本人確認は完了、自分の好きなタイミングで配送会社を選んで指定住所に配送する仕組みにしています。

『shelff』=クラウド上にある休憩室の本棚

―マーケティングについて教えていただきたいのですが、貴社サービスの利用者層はどのようなイメージでしょうか?

想定したよりも年齢層は高めですね。本を読んでいない人(若い人)に向けたサービスではありますが、現状では読書好きの方が多くなっている印象です。読書しない人は、本を読むことに対するアンテナも立っていないので、当然かとは思います。したがって、まずは読書好きの人に知っていただいて、徐々に広げていければいいかなと思っています。

読書好きな人からの支持が多いのでこちらにシフトしようかという考えもある一方、会社の福利厚生サービス(=会社として契約し、読書してもらう施策)として使えるのでは? という意見もあっていろいろと模索している段階です。

STOCKCREWを選んでいただいた理由は?

―数ある発送代行(配送代行)のなかで、STOCKCREWを選んでいただいた理由を教えてください。

当初は自社発送していましたが、想像以上に発送作業は手間になってしまうと痛感し、発送代行(配送代行)をプロにお願いしようと決めました。shelffでは本という少量多品種な商品構成、そして独自のオペレーションがありますので、そこにフィットするか否かを選定の最優先事項としてました。

ついで、やはり料金面です。固定費+従量課金という形態だと、弊社の場合どうしてもコストパフォーマンスが落ちてしまいます。これらを勘案した結果、STOCKCREWさんにお願いするのがベストとなりました。

現状ではSTOCKCREWさんなしではサービス運営が立ちいかなくなるほど依存度が高くなっています!

―今後の展開について教えてください。

さきほども少し触れましたが、会社の福利厚生サービスとしてご利用いただく、つまり“to B”戦略にも注力しようと考えているところです。福利厚生という部分は、私が本当に目指している「本を読んでほしい層」のターゲットへリーチしやすいのではと考えています。『shelff』を“クラウド上の休憩室本棚”として捉えていただければ幸いです!

吉村様、お忙しいところありがとうございました。

買い切り型の物販ではな『shelff』のようなサブスク形態の販売にも対応可能なSTOCKCREW。さまざまなタイプのネットショップを効率化、売上向上を目指すなら、ぜひ発送代行サービスのSTOCKCREWへお問い合わせください。

STOCKCREW(公式)

STOCKCREW(公式)